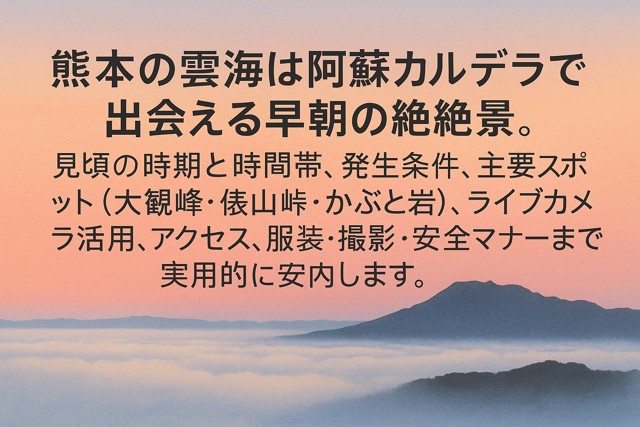

熊本の朝を彩る「雲の海」。本記事では、阿蘇の地形が生む雲海を逃さず出会うために、見頃の時期と時間帯、発生条件、王道から穴場までの展望地、ライブカメラと天気の読み方、アクセスと駐車の実務、服装・機材・安全マナーをひとまとめに整理します。初めてでも再現性高く狙える“準備と判断”にフォーカスします。

- 見頃と時間帯:秋〜初冬、夜明け前〜日の出直後が狙い目

- 発生条件:放射冷却・高湿・微風・前日との気温差を要チェック

- 主要スポット:大観峰/俵山峠/かぶと岩など外輪山の展望地

- 確認手段:ライブカメラ+気象サイトで直前判断を最適化

- 準備と安全:防寒・ライト・余裕行動、駐車マナーの徹底

阿蘇の雲海が見られる時期・時間帯

阿蘇の雲海は、外輪山が取り囲む広大なカルデラに冷えた湿った空気が溜まり、夜明け前の放射冷却で白い雲の海となって広がる現象です。年間を通してチャンスはありますが、出会いやすさは季節・前日の天気・当日の風と気温差に大きく左右されます。

旅行や撮影の成否を分けるのは「到着時刻の逆算」「直前の気象判断」「複数候補の展望地を持つ」こと。ここでは、経験値に頼らずに再現性を高めるための時間軸を、シーズンと日の出時刻から組み立てます。

ベストシーズンの目安(秋〜初冬)

もっとも狙いやすいのは9月下旬〜12月上旬。昼夜の寒暖差が大きく、晴れて風が弱い夜は、カルデラ底の湿気が冷やされ雲海になりやすくなります。梅雨明け直後や雨上がりの翌朝も好機です。一方、真冬の強風や夏の南風が強い日は分散しやすく、春の黄砂・花粉は視界を妨げます。週末より平日のほうが交通が落ち着き、夜明け前の移動が安全でスムーズです。

| 月 | 出現傾向 | ねらい目条件 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 9月 | ◎ | 雨上がり翌朝・放射冷却・微風 | 台風接近時は安全最優先 |

| 10月 | ◎ | 前日晴・朝の露・弱風 | 朝露で路面滑りやすい |

| 11月 | ◎ | 冷え込み強・視程良 | 強風日や霜は歩行注意 |

| 12月 | ○ | 無風・放射冷却 | 凍結・チェーン規制に留意 |

| 1〜3月 | △ | 寒波後の無風快晴 | 積雪・通行止め確認 |

見頃の時間帯(夜明け前〜日の出直後)

雲海は夜明け前(薄明)に最も厚く広がり、日の出直後に色づき、日が昇るにつれて解消していきます。現地到着の推奨は「日の出時刻の60〜90分前」。駐車・機材準備・フレーミング・露出試しを終え、色温度の移ろいを逃さないためです。空が群青から薄橙へ移る5分間が黄金帯。視程が悪い日は高所側(外輪山上)からの撮影で層の重なりを強調します。

前日・当日の天気チェックのポイント

- 前日:快晴〜晴、夜間は雲が少ない(放射冷却)

- 当日未明:風速0〜3m/s(無風〜微風)

- 前日比の気温差が大きい(昼暖・夜冷)

- 湿度が高い(露点温度が気温に接近)

- 雨上がり翌朝は霧〜雲海へ発達しやすい

日の出時刻の調べ方と到着目安

阿蘇地域の日の出は季節で大きく変わります。例えば10月中旬はおよそ6時台前半、11月中旬は6時台後半が目安。移動時間と駐車の混雑を考慮し、「日の出−90分=現地到着目標」と覚えておくと段取りが安定します。複数スポットを候補化し、霧層の高さに応じて現地判断で切り替えられるよう、ナビの経路は事前に保存しておきましょう。

よくある失敗と回避方法(霧と雲海の見分け)

- カルデラ底に降りてしまい視界ゼロ→外輪山上へ上がり視点を高くする

- 夜明け後に到着→色のピークを逃す→到着は必ず薄明前に設定

- 風読みを軽視→層が流される→風速の実測値と標高風を別々に確認

- 一本勝負で場所固定→雲の層高に応じて移動できる代替案を準備

雲海の発生条件と阿蘇で見られる理由

雲海は「冷却」「湿り」「滞留」の三拍子が揃って初めて厚みを持ち、観賞に耐える規模になります。阿蘇では直径約25km級のカルデラが巨大なボウルの役割を果たし、夜間に冷えた空気と湿気を底部に貯め込みます。外輪山が風を弱め、夜明け前の放射冷却が露点到達を促し、微細な水滴が空中に浮遊する層を形成。これが外輪山から見下ろしたときに「海」のように見える理由です。

気温差・放射冷却・湿度・風の条件

キーワードは「昼暖・夜冷」「無雲」「無風〜微風」「高湿」。昼に温められた地表が夜間に宇宙へ熱を放出する放射冷却で冷え、気温が露点に達すると凝結が起こります。風は0〜3m/sなら層は保たれますが、5m/sを超えると拡散しやすく、逆に完全無風で上空も停滞しすぎると「濃霧」で外輪から抜け出せないことも。標高ごとの気温差(逆転層)を意識し、霧層の上に出ることが視界確保の基本です。

| 要素 | 狙い目の目安 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 気温差 | 前日比で日中高/夜間低 | 層が厚くなる | 日中の最高/夜の最低を確認 |

| 雲量 | 夜間の上空は少なめ | 放射冷却を妨げない | 高層雲の動向もチェック |

| 風 | 地上0〜3m/s | 層の維持 | 外輪上の実測値を最優先 |

| 湿度 | 露点接近(露点差1〜3℃) | 発生しやすい | 露点グラフを事前確認 |

カルデラ地形と外輪山が生む雲の滞留

阿蘇の外輪山は北に大観峰、南に俵山方面の峠が連なり、カルデラ底の空気を「溜める」効果を生みます。火口原・田畑・河川から供給される水蒸気が冷やされると、底に広い層が形成されます。外輪の縁に立つだけで、水平線のような境界が現れやすいのはこのため。層が薄い日は、外輪の起伏や稜線の陰影を前景に入れ、層の厚みが伝わる構図を工夫します。

朝霧との違いと注意点

地上付近だけを覆う「朝霧」は視界がすぐに回復しますが、「雲海」は標高差を跨ぐ大規模層。カルデラ底=濃霧、外輪=晴天という「逆転」が起こりやすいのが特徴です。底に留まってしまうと視界が効かないため、見通しが開けないと判断したら迷わず外輪へ退避。ナビには代替スポットをプリセットし、移動判断を速くします。

阿蘇の雲海おすすめスポット

阿蘇の外輪山は方角と地形が多彩で、同じ朝でも場所によって雲海の厚み、朝日の入り方、手前の稜線シルエットが変わります。混雑時も安全に配慮できるよう「駐車のしやすさ」「歩行距離」「トイレ有無」「方角と日の出の関係」をセットで把握しておきましょう。時間に余裕がある日は、雲の層高に応じてスポットを2〜3か所ローテーションするのがおすすめです。

| スポット | 方角・見え方 | 駐車 | 歩行 | 構図のコツ |

|---|---|---|---|---|

| 大観峰 | 北外輪からカルデラ全景。層の広がりが分かりやすい | 整備あり | 短距離 | 層の境界線+朝焼けの空を大きく取る |

| 俵山峠展望所 | 南阿蘇側。稜線の重なりが美しい | 駐車スペースあり | 短距離 | 前景にススキや柵を入れて奥行きを出す |

| かぶと岩展望所 | 北外輪の穴場。雲層と朝日の角度が良い | 小規模 | ごく短距離 | 稜線シルエットを手前に置き層の厚みを強調 |

大観峰(王道の大展望)

阿蘇の代表格。視野が広く雲海のスケールを掴みやすいのが最大の魅力です。人出が多い朝は、三脚の設置・移動時の安全確保とマナー徹底が第一。薄明の段階から立ち位置を決め、雲の層が薄い日は望遠で層のディテールを切り取り、厚い日は広角で「境界線」を大胆に配します。

俵山峠展望所(南阿蘇の雲海)

南側から阿蘇五岳方面を狙えるポイント。秋はススキ前景が季節感を生みます。峠道はカーブが連続するため、夜間は速度控えめで。風がややある日でも稜線の陰影が雲の動きを表情豊かに描きます。

かぶと岩展望所(穴場と朝日の共演)

比較的コンパクトな展望所で、立ち位置の選択が構図を決めます。東の空の色づきと雲の縁の輝きを両立させるには、空を大きく取り、稜線のシルエットを低く走らせるのがコツ。駐車台数が限られるため譲り合いを徹底しましょう。

- 安全優先:ヘッドライト・反射材で歩行者アピール

- マナー:三脚・ライトの向きに配慮し眩惑を避ける

- 代替案:霧層が高い日は外輪上流動、低い日は中腹へ

雲海のライブカメラ・予報の活用術

「行ってみたら真っ白で何も見えなかった」を減らすには、ライブカメラ×気象予測×現地ナウキャストの三点合わせが効果的です。事前にブックマークを作り、前夜・出発前・到着直前の三段階でチェック。露点・風・雲量のグラフと、外輪上のライブ映像で「層の高さ」と「流れ」を読み、スポット選択を即時に切り替えます。

大観峰ライブカメラ(阿蘇市観光)

王道スポットの状況を俯瞰でき、混雑の雰囲気も把握しやすいのがメリット。映像の明るさや見通しから層の厚みの目安を推定し、視程が十分なら大観峰、層が高すぎるなら別の外輪高所へと判断材料にします。

阿蘇広域の「雲海カメラ」チェック

俵山峠・かぶと岩など、方角の異なるカメラもセットで確認すると、層の高さ・風の向き・色づきの方向が見えてきます。複数カメラの同時比較で「どこが抜けているか」「どこで層が厚いか」を相対的に掴むのがコツです。

出やすい気象条件の見極め方

- 雲量:夜間の高層雲が少ない(放射冷却が効く)

- 風:地上風0〜3m/s、外輪稜線も弱い

- 露点差:1〜3℃に接近

- 前日:日中晴・夜間冷え込み

| チェック段階 | 見る項目 | 判断 | 行動 |

|---|---|---|---|

| 前夜 | 雲量・風・露点 | 条件良 | 外輪2地点を候補化 |

| 出発前 | ライブ映像 | 層厚い | 広角構図を想定し大観峰へ |

| 到着直前 | 稜線の風 | 風強 | 風の弱い側の展望所へ回避 |

アクセス・駐車場・モデルコース

夜明け前の阿蘇は暗く静かで、路面の結露・野生動物・霜の影響を受けやすい時間帯です。安全運転と余裕行動のため、経路は曲がりの少ないルートを選び、駐車場の位置と収容台数を事前に確認。夜間照明のない場所も多いので、ヘッドライト・ハザード・ハイビームの使い分けを心得ておきましょう。ここでは主要ルートと、到着から撤収までの時間配分が掴めるモデルコースを提示します。

ミルクロード・やまなみハイウェイの走り方

- コーナー手前で減速完了、見通しの効く直線で速度調整

- 路肩の凍結・落石・家畜関連車両に注意

- 濃霧時はフォグ・ハザードを適切に使用し無理をしない

阿蘇駅・内牧温泉からの動線

阿蘇駅・内牧温泉は早朝移動の拠点に適しています。温泉宿をベースにすると、夜明け前の短時間移動で外輪へ到達しやすく、撤収後の休憩も容易です。

早朝移動時の注意点と駐車マナー

- ライトは人や車に向けない(眩惑防止)

- 三脚は通路を塞がず転倒防止の重りを使用

- ドア開閉・会話は静かに、エンジンはアイドリング最小限

| 時間 | 行動 | ポイント |

|---|---|---|

| 日の出−120分 | 拠点出発 | ライブ映像と風でスポット最終決定 |

| 日の出−90分 | 到着・駐車 | 歩行動線と退避経路を先に確認 |

| 日の出−60分 | 構図決定・試写 | 露出・WB・ピント運用を確定 |

| 日の出±10分 | 撮影ピーク | 色の変化に合わせて連写と露出微調整 |

| 日の出+30分 | 撤収・二地点目検討 | 層が残るなら別角度へ移動 |

服装・持ち物・撮影のコツと安全

阿蘇の夜明けは平地の体感より数段冷え、風が吹けば体温を奪われます。安全と快適性のために、防寒・防水・視認性を重視した装備を整え、機材は「暗所で迷わない配置」と「結露対策」を徹底しましょう。撮影は、露出の上下幅を確保し、白飛びと黒潰れを避ける運用が基本。人の少ない暗所では足元・崖縁・車両に最大限の注意を払い、自然と他者への配慮を最優先に行動します。

防寒・防水の服装とあると便利な持ち物

- レイヤリング:ベース(吸汗)+ミドル(保温)+アウター(防風防水)

- 手袋・ネックゲイター・ビーニー、滑りにくいシューズ

- ヘッドライト(赤色灯付き)、反射材、携行カイロ、飲料

- レインカバー、タオル、予備靴下、簡易チェア

| 機材 | 設定の目安 | 運用のコツ |

|---|---|---|

| 広角レンズ | F8〜11 / ISO100〜400 / 三脚 | 境界線を対角に置き奥行きを強調 |

| 中望遠 | F5.6〜8 / ISO100〜400 | 雲の皺や稜線重なりを圧縮 |

| 露出 | ±1〜2EVブラケット | 白飛び防止・HDR合成に備える |

| WB | 夜明け前は3500〜4500K | 色の移ろいで段階的に調整 |

スマホ・カメラの基本設定と機材

- 三脚固定・セルフタイマーorリモート使用

- ライブビューのヒストグラムで露出管理

- ピントは無限遠ではなく「稜線+雲の縁」に合わせる

- スマホはRAW対応アプリでダイナミックレンジ確保

通行規制・立入禁止の最新確認とマナー

- 立入禁止・私有地の表示を厳守し、柵や草地を傷めない

- ゴミは必ず持ち帰る。静粛・無灯での歩行は危険なので注意

- 気象・道路の最新情報を出発前に必ず確認する

まとめ

熊本の雲海は「季節」「時間」「条件」「場所」「準備」の掛け算で出会いやすさが大きく変わります。前夜の天気図とライブカメラを手掛かりに、夜明け前に外輪山の展望地へ安全第一で向かい、日の出直後の短い好機を逃さない段取りが鍵です。

定番の大観峰に加え、俵山峠やかぶと岩など視点を変えると、雲海の層や朝焼けの色が違って見えます。装備と心の余裕を整え、自然への敬意を持って臨めば、忘れられない一枚と体験に近づけます。